Todo demagogo precisa de um inimigo. O de Donald Trump é a elite dominante, e sua acusação é que ela não só é incapaz de resolver os maiores problemas dos norte-americanos, como tenta impedir as pessoas até de falar sobre esses problemas. Trump chegou a dizer que Barack Obama e Hillary Clinton estavam dispostos a deixar o cidadão comum sofrer porque a prioridade deles era o politicamente correto. Onde os liberais veem uma mudança do idioma para refletir uma sociedade cada vez mais diversa – em que os cidadãos tentam evitar ofender desnecessariamente uns aos outros –, Trump vê uma conspiração.

Todo demagogo precisa de um inimigo. O de Donald Trump é a elite dominante, e sua acusação é que ela não só é incapaz de resolver os maiores problemas dos norte-americanos, como tenta impedir as pessoas até de falar sobre esses problemas. Trump chegou a dizer que Barack Obama e Hillary Clinton estavam dispostos a deixar o cidadão comum sofrer porque a prioridade deles era o politicamente correto. Onde os liberais veem uma mudança do idioma para refletir uma sociedade cada vez mais diversa – em que os cidadãos tentam evitar ofender desnecessariamente uns aos outros –, Trump vê uma conspiração.

Trump tem atacado reiteradamente o politicamente correto. Ele o culpa por uma gama extraordinária de mazelas e usa a expressão para rebater toda e qualquer crítica que lhe façam. Toda vez que Trump diz algo “ultrajante”, os comentaristas sugerem que ele finalmente ultrapassou o limite e agora está arruinado. Mas os apoiadores de Trump sempre deixam claro que o admiram justamente porque ele não tem medo de dizer o que pensa. Os fãs elogiam muito mais a forma como Trump fala do que suas propostas políticas. Ele diz a verdade, afirmam. Ele fala o que pensa. Ele não é politicamente correto.

Trump e seus seguidores jamais definem o que entendem por “politicamente correto” ou quem exatamente está colocando em prática seus princípios. E nem precisam. A expressão sugere um conjunto de forças poderosas determinadas a suprimir verdades inconvenientes patrulhando o idioma.

Existe uma contradição óbvia em reclamar, para um público de centenas de milhões de pessoas, de que você está sendo silenciado. Mas essa ideia – a de que existe um grupo de agentes poderosos e anônimos tentando controlar tudo o que você faz, até as palavras que você usa – tornou-se uma tendência global.

A incessante repetição dessa ideia por Trump levou muitos comentaristas, desde a eleição, a defender que o segredo de sua vitória foi uma reação aos excessos do politicamente correto. Alguns alegam que Hillary Clinton fracassou porque estava engajada demais em uma parente próxima do politicamente correto, a “política identitária”. Mas, examinado mais de perto, o politicamente correto se revela um conceito extremamente ambíguo. É o que os antigos retóricos gregos teriam chamado de um “exônimo”: um termo para definir outro grupo, indicando que o falante não pertence a ele. Ninguém nunca se descreve como “politicamente correto”. O termo é sempre uma acusação.

Se dizemos que algo está tecnicamente correto, sugerimos que está errado – o advérbio antes de “correto” implica um “porém”. No entanto, dizer que uma declaração é politicamente correta sugere algo mais insidioso. A saber, que o falante está agindo de má-fé. Que tem segundas intenções e esconde a verdade para promover seus interesses ou afirmar superioridade moral. Dizer que uma pessoa está sendo “politicamente correta” significa um descrédito duplo. Primeiro, ela está errada. Segundo, e ainda pior, ela sabe disso.

Se procuramos a origem da expressão, fica claro que não existe uma história estabelecida do politicamente correto. O que existe são apenas campanhas contra algo que se chamou de “politicamente correto”. Nos últimos 25 anos, invocar esse inimigo sempre vago e mutável tem sido a tática favorita da direita. A oposição ao politicamente correto se revelou uma forma altamente eficaz de criptopolítica. Ela transforma a paisagem política agindo como se fosse absolutamente apolítica.

A maioria dos norte-americanos nunca tinha ouvido falar em “politicamente correto” até 1990, quando uma onda de reportagens e artigos começou a aparecer em jornais e revistas. Um dos primeiros e mais influentes foi publicado em outubro de 1990 pelo repórter do New York Times Richard Bernstein, que sob o título “A hegemonia crescente do politicamente correto”1 alertava para o fato de as universidades do país estarem ameaçadas pelo “avanço da intolerância, pela interdição do debate, pela pressão para o conformismo”.

Bernstein havia voltado recentemente de Berkeley, onde estivera cobrindo o ativismo estudantil. Ele escreveu que havia uma “ideologia extraoficial da universidade”, segundo a qual “um conjunto de opiniões sobre raça, ecologia, feminismo, cultura e política externa definia um tipo de atitude ‘correta’ diante dos problemas mundiais”.

Os alarmantes relatos de Bernstein em um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos detonaram uma reação em cadeia, pois os principais veículos da grande mídia correram para denunciar essa nova tendência. Uma pesquisa no ProQuest, banco de dados digital de revistas e jornais norte-americanos, revela que a expressão “politicamente correto” raramente aparecia antes de 1990. Naquele ano, ela foi usada mais de 700 vezes. Em 1991, houve mais de 2.500 ocorrências. Em 1992, foram mais de 2.800.

Muitos desses artigos reciclavam as mesmas histórias de controvérsias nos campi de algumas universidades de elite, muitas vezes exageradas ou descontextualizadas. Nenhuma das reportagens que apresentavam a ameaça do politicamente correto era capaz de apontar onde ou quando o fenômeno surgiu. Tampouco eram muito precisas ao explicar a origem do termo em si. Os jornalistas costumavam mencionar os soviéticos – Bernstein observou que a expressão “remete à ortodoxia stalinista” –, mas não existe um equivalente exato em russo. (A expressão russa mais próxima seria ideinost, que pode ser traduzida como “ideologicamente correto”. Mas essa palavra não tem nada a ver com pessoas ou minorias em desvantagem.) A historiadora das ideias L. D. Burnett encontrou exemplos esparsos de doutrinas ou pessoas sendo descritas como “politicamente corretas” em publicações comunistas norte-americanas dos anos 1930 – geralmente, segundo ela, em tom de zombaria.

A expressão passou a ser mais disseminada nos círculos da esquerda norte-americana nos anos 1960 e 1970 – provavelmente como um empréstimo irônico de Mao Tsé-tung, que em 1957 fez um famoso discurso traduzido com o título “Sobre o tratamento correto das contradições no seio do povo”.

Ruth Perry, professora de literatura do MIT que foi ativa nos movimentos feministas e pelos direitos civis, diz que muitos radicais liam o Livro vermelho no final dos anos 1960 e nos anos 1970, e supõe que seus amigos tenham tirado o adjetivo “correto” de lá. Mas eles não o usaram no sentido em que Mao usara. O “politicamente correto” se tornou uma espécie de piada interna da esquerda norte-americana – algo que se dizia de um camarada de esquerda quando ele tentava parecer virtuoso demais. “O termo sempre foi usado ironicamente”, Perry diz, “sempre chamando a atenção para um possível dogmatismo.”

Em 1970, a escritora afro-americana e ativista Toni Cade Bambara usou a expressão em um ensaio sobre a tensão nas relações de gênero em sua comunidade. Por mais “politicamente corretos” que seus amigos homens pensassem ser, muitos deles, segundo ela, não reconheciam a condição da mulher negra.

Até o final dos anos 1980, o “politicamente correto” era usado exclusivamente no campo da esquerda, e quase sempre com ironia, como uma crítica ao excesso de ortodoxia. Na verdade, algumas das primeiras pessoas a se organizarem contra o “politicamente correto” eram de um grupo de feministas que se autodenominava Lesbian Sex Mafia. Em 1982, elas organizaram um Colóquio Sobre o Sexo Politicamente Incorreto em um teatro no East Village de Nova York – um protesto contra outras feministas que haviam condenado a pornografia e as práticas sadomasoquistas. Mais de 400 mulheres compareceram, muitas delas usando roupas de couro e coleiras, ostentando grampos de mamilos e vibradores. A escritora e ativista Mirtha Quintanales resumiu o clima quando disse ao público presente: “Precisamos conversar sobre sadomasoquismo, e não sobre o que é ‘politicamente correto ou politicamente incorreto’”.

O jornalista e crítico de hip-hop Jeff Chang, que escreveu bastante sobre questões raciais e justiça social, lembra que no final dos anos 1980 os ativistas que ele conhecia na Bay Area de São Francisco usavam a expressão “de brincadeira, como uma forma de um sectário zombar de outro sectário”.

Mas logo a expressão seria redefinida pela direita, que virou do avesso seu significado. De uma hora para outra, em vez de ser um termo que a esquerda usava para combater tendências dogmáticas dentro de seu movimento, o “politicamente correto” se tornou tema de discursos neoconservadores. Eles diziam que o PC constituía um programa político da esquerda que estava assumindo o controle das universidades e instituições culturais norte-americanas. E eles estavam decididos a acabar com isso.

A direita estava em campanha contra a universidade liberal havia mais de uma década. Desde meados dos anos 1970, doadores conservadores financiavam a criação de dezenas de think tanks e “institutos de formação”, oferecendo diversos cursos, de “liderança” a telejornalismo, incluindo captação de recursos por mala direta. Eles criaram bolsas especiais para estudantes conservadores, pós-doutorandos e professores, em universidades de prestígio. Seu objetivo declarado era desafiar o que consideravam uma predominância dos liberais e combater as tendências de esquerda dentro da academia.

Desde o final dos anos 1980, esse movimento conservador bem financiado tornou-se parte da cultura oficial, com uma série de improváveis best-sellers que criticavam a educação superior nos Estados Unidos. O primeiro desses livros, do professor de filosofia da Universidade de Chicago Allan Bloom, saiu em 1987. Em centenas de páginas, The Closing of the American Mind – publicado no Brasil como O declínio da cultura ocidental – dizia que seus colegas vinham adotando um “relativismo cultural” raso e abandonando disciplinas e padrões estabelecidos em uma tentativa de parecer liberais e agradar seus alunos. O livro vendeu mais de 500 mil exemplares e inspirou numerosas imitações.

Em abril de 1990, Roger Kimball, editor da revista conservadora The New Criterion, publicou Radicais nas universidades: Como a política corrompeu o ensino superior nos Estados Unidos da América. Em junho de 1991, o jovem Dinesh D’Souza seguiu os passos de Bloom e Kimball com Illiberal Education: The Politics of Race and Sex on Campus. Enquanto Bloom lamentava a ascensão do relativismo e Kimball atacava o que chamava “fascismo liberal” e as linhas de pesquisa acadêmica que considerava frívolas, D’Souza defendia que as políticas de admissão na universidade que levavam em conta a raça estavam produzindo uma “nova segregação dentro do campus” e promovendo “um ataque aos padrões acadêmicos”.

Esses livros não enfatizavam o termo “politicamente correto”, e apenas D’Souza usou a expressão diretamente. Mas os três passaram a ser mencionados regularmente no turbilhão de artigos antiPC publicados em veículos como o New York Times e a Newsweek. Nesses textos, os três eram citados como autoridades neutras. Inúmeros autores repetiriam acriticamente seus argumentos.

Em alguns aspectos, esses livros e artigos reagiam a mudanças reais que vinham ocorrendo nas universidades norte-americanas. É verdade que os estudiosos se tornavam cada vez mais céticos quanto à possibilidade de falar em verdades atemporais e universais existentes além da linguagem e da representação. Também é verdade que muitas universidades estavam criando departamentos que interrogavam as experiências e enfatizavam as colaborações culturais de grupos anteriormente excluídos da academia e do cânone: queers, negros e mulheres. Não era estranho que isso ocorresse. Esses departamentos estavam refletindo novas realidades sociais. Os dados demográficos dos alunos das universidades estavam mudando, porque os dados demográficos dos Estados Unidos estavam mudando.

As respostas desses best-sellers conservadores às mudanças que descreviam eram desproporcionais e, muitas vezes, enganosas. Bloom, por exemplo, reclamava longamente da “militância” dos estudantes afro-americanos na Universidade Cornell, onde ele dera aulas nos anos 1960. Em nenhum momento mencionou o fato ao qual estavam reagindo os estudantes que exigiam a criação de uma disciplina de estudos afro-americanos: o maior protesto em Cornell ocorreu em 1969, depois que uma cruz de madeira foi queimada no campus, uma ameaça aberta da Ku Klux Klan. (Em 1970, um incêndio criminoso destruiu o Centro de Estudos Africanos, fundado em resposta a esses protestos.)

Mais do que qualquer omissão ou truque retórico específico, o aspecto mais enganoso desses livros era a alegação de que apenas seus adversários eram “políticos”. Bloom, Kimball e D’Souza diziam querer “preservar a tradição humanista”, como se seus rivais acadêmicos estivessem vandalizando um cânone consagrado desde tempos imemoriais. Na verdade, essa cruzada contra o politicamente correto era tão política quanto seus oponentes. Como Jane Mayer documenta em seu livro Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right, Bloom e D’Souza foram financiados por redes de doadores conservadores – particularmente pelas famílias Koch, Olin e Scaife – que passaram os anos 1980 construindo programas com o objetivo de criar uma “contra-intelligentsia”. (A revista New Criterion, onde Kimball trabalhava, também era financiada pelas fundações Olin e Scaife.)

Essas disputas sobre bibliografias de cursos acadêmicos faziam parte de um projeto político mais amplo – e foram essenciais para forjar uma nova aliança na política conservadora norte-americana, entre trabalhadores brancos de baixa renda, pequenos comerciantes e políticos com agendas corporativas que traziam pouquíssimos benefícios para essas pessoas.

Ao ridicularizar professores que falavam uma língua tida pela maioria das pessoas como incompreensível, prósperos graduados na Ivy League, a elite da universidade americana, podiam posar de antielitistas. Ao zombar de cursos sobre escritoras como Alice Walker e Toni Morrison, eles faziam um apelo racial aos brancos que sentiam estar perdendo seu país. No decorrer dos anos 1990, quando o multiculturalismo era associado à globalização – a força que tirava muitos empregos tradicionalmente ocupados por operários brancos –, atacar o multiculturalismo permitia que os conservadores deslocassem a responsabilidade pelos transtornos que muitos de seus eleitores enfrentavam. O problema não eram os cortes nos serviços sociais, a queda na arrecadação de impostos, a quebra dos sindicatos ou a terceirização. Eram aqueles “outros”, estrangeiros.

O termo “politicamente correto” passou a ser usado para incutir na opinião pública a ideia de que havia um abismo entre as “pessoas comuns” e a “elite liberal”, que tentava controlar a fala e o pensamento de toda a população. Fazer oposição ao politicamente correto também se tornou um modo de dar ao racismo uma fachada politicamente aceitável na era pós-direitos civis.

Depois de 2001, as discussões sobre o politicamente correto foram sumindo do debate público, substituídas pelas questões em torno do islã e do terrorismo. Mas, nos últimos anos do governo Obama, o politicamente correto voltou. Ou melhor, o antiPC voltou. Com o Black Lives Matter e os movimentos contra a violência sexual ganhando força, uma torrente de artigos de opinião atacou seus participantes, menosprezando-os e criticando-os por serem obcecados pelo patrulhamento do discurso. Dessa vez, o escárnio foi dirigido mais aos estudantes do que aos professores. Se a primeira fase do antiPC evocava fantasmas de regimes totalitários, sua nova encarnação apela para o lugar-comum de que os millennials são narcisistas mimados, que querem impedir os outros de expressar opiniões que eles julgam ofensivas.

Em janeiro de 2015, o comentarista Jonathan Chait publicou na revista New York um dos primeiros textos de grande repercussão sobre o novo antiPC. “Algo não muito politicamente correto de se dizer”2 deu sequência ao projeto lançado pelos artigos de opinião antiPC publicados pelo New York Times, pela Newsweek e pela própria New York no início dos anos 1990. Chait alertava para o perigo crescente do PC. O politicamente correto já não se limitava às universidades – agora, segundo ele, dominara as redes sociais e assim “exercia uma influência maior do que nunca sobre jornalistas e comentaristas da grande imprensa”.

O artigo de Chait provocou uma avalanche de textos sobre “chorões” nos campi e nas mídias sociais. Os autores desses artigos cometiam muitas das mesmas falácias de seus predecessores dos anos 1990. Eles pinçavam anedotas e faziam caricaturas dos alvos de suas críticas. Reclamavam que outras pessoas estariam criando e aplicando códigos de fala, enquanto tentavam emplacar seus próprios códigos discursivos. Consideravam-se os juízes encarregados de decidir quais debates ou exigências políticas mereciam ser levadas a sério e quais não mereciam. Caíam na mesma contradição: queixavam-se continuamente, em veículos de grande circulação, de que estavam sendo silenciados.

Enquanto isso, ocorria uma estranha convergência. Enquanto Chait e seus colegas liberais denunciavam o politicamente correto, Donald Trump e seus seguidores faziam a mesma coisa. Chait dizia que a esquerda estava “deturpando o liberalismo” e se designava o defensor do centro liberal; Trump dizia que a mídia liberal tinha “manipulado” o sistema.

Os liberais antiPC estavam tão preocupados com a esquerda no Twitter que durante meses subestimaram a verdadeira ameaça ao discurso liberal. Não vinha das mulheres, dos negros nem dos queers que se organizavam por seus direitos civis nos campi e em outras frentes. Vinha de @realdonaldtrump, neonazistas e páginas de extrema direita como Breitbart.

Como candidato, Trump inaugurou uma nova fase do antiPC. Foram notáveis os diferentes modos como Trump tirou vantagem dessa tática, tanto explorando os métodos testados com sucesso no início dos anos 1990, como agregando a eles suas próprias inovações.

Falando sem parar sobre o politicamente correto, Trump criou o mito de que tinha inimigos poderosos e desonestos que queriam impedi-lo de enfrentar os grandes desafios do país. Ao alegar que estava sendo silenciado, ele criou um drama no qual podia fazer o papel de herói. Com isso, pessoas que estavam em dificuldades econômicas ou furiosas com as mudanças da sociedade, que se sentiam impotentes e desvalorizadas por lutar contra um sistema manipulado, acabavam enxergando a si mesmas em Trump.

Trump não apenas criticava a ideia do politicamente correto – ele dizia e fazia o tipo de coisa ultrajante que a cultura do PC supostamente proibiria. A primeira onda de críticos conservadores do politicamente correto alegava defender o status quo, mas a missão de Trump era destruí-lo.

Essa disposição a ser mais ultrajante que qualquer outro candidato garantiu uma cobertura ininterrupta na mídia, que por sua vez ajudou Trump a atrair pessoas que concordavam com ele. Não deveríamos subestimar a quantidade de eleitores de Trump que tinha opiniões sexistas, racistas, xenofóbicas e islamofóbicas e que ficou feliz por sentir que ele dava permissão para que eles as expressassem. É um truque antigo: os poderosos estimulam os menos poderosos a descontar sua fúria naqueles que poderiam ser seus aliados, e ainda os faz pensar que foram libertados. Para os poderosos isso não custa nada e rende dividendos assustadores.

Trump se valeu de um elemento clássico do antiPC ao deixar implícito que, enquanto seus adversários seguiam a cartilha da política, ele só queria fazer o que era mais sensato. Fez diversas propostas políticas controversas. Mas, ao acusar os críticos de serem politicamente corretos, Trump tentava colocar essas propostas além do domínio da política. Um debate político é algo em que pessoas sensatas podem discordar. Ao usar o adjetivo em tom pejorativo, Trump agia como se lidasse com verdades tão óbvias que estavam além de qualquer disputa. “É puro bom senso.”

A parte mais preocupante dessa abordagem são as consequências da atitude de Trump para a política em um sentido mais amplo. Seu desprezo pelo politicamente correto se parece muito com seu desprezo pela política em geral. O debate e a discordância são centrais para a política, mas Trump deixou claro que não tem tempo para essas distrações. Usar a carta do antiPC em resposta a uma questão legítima sobre política bloqueia o debate, algo muito semelhante ao que os opositores do politicamente correto acusam os liberais e a esquerda de fazer. É um impulso autoritário.

Muitos especialistas concluíram que o “politicamente correto” estimulou a reação populista que tem varrido a Europa e os Estados Unidos. Os líderes dessa reação podem até dizer isso. Mas a verdade é o contrário: esses líderes compreenderam o poder que o antiPC tem de atrair uma classe de eleitores, a maioria brancos, insatisfeitos com o status quo e ressentidos com as mudanças dos padrões culturais e sociais. Eles não estavam reagindo à tirania do politicamente correto, nem queriam que os Estados Unidos voltassem a uma fase anterior de sua história. Eles não estavam tomando nada de volta. Eles estavam empunhando o antiPC como uma arma, usando-a para forjar uma nova paisagem política e um futuro assustador.

Os adversários do politicamente correto sempre se disseram inimigos do autoritarismo. Na verdade, o antiPC pavimentou o caminho para o autoritarismo populista que hoje se espalha por toda parte.

NOTAS

- Richard Bernstein, “The Rising Hegemony of the Politically Correct”, The New York Times. 28.10.1990. [N. do E.]

- Jonathan Chait, “Not a Very PC Thing to Say”. New York, 27.01.2015.

Moira Weigel (1984) é pesquisadora associada da Harvard Society of Fellows. Cofundadora da revista Logic, sobre cultura e tecnologia, é autora de Labor of Love: The Invention of Dating. Uma versão anterior deste ensaio foi publicada no The Guardian em novembro de 2016.

Tradução de Alexandre Barbosa de Souza

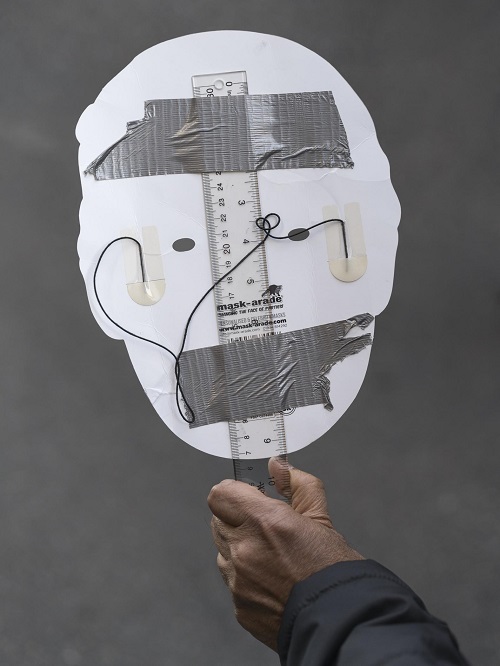

O americano Matthew Connors (1976) é diretor do Departamento de Fotografia do Massachusetts College of Art & Design. Mask in Reverse foi exibida na New Photography 2018, mostra em que a cada dois anos o MoMa reúne os fotógrafos que considera mais expressivos da produção contemporânea.

Plateia lotada e muitas pessoas sentadas no chão. O anfiteatro do Instituto de Altos Estudos da América Latina (IHEAL) esteve repleto de estudantes, professores, jornalistas e intelectuais dos dois lados do Atlântico nesta sexta-feira (18) em Paris, para o lançamento de uma rede internacional que visa ajudar brasileiros, estudantes e profissionais, que se sintam ameaçados por decisões ou atos do governo brasileiro.

Plateia lotada e muitas pessoas sentadas no chão. O anfiteatro do Instituto de Altos Estudos da América Latina (IHEAL) esteve repleto de estudantes, professores, jornalistas e intelectuais dos dois lados do Atlântico nesta sexta-feira (18) em Paris, para o lançamento de uma rede internacional que visa ajudar brasileiros, estudantes e profissionais, que se sintam ameaçados por decisões ou atos do governo brasileiro.